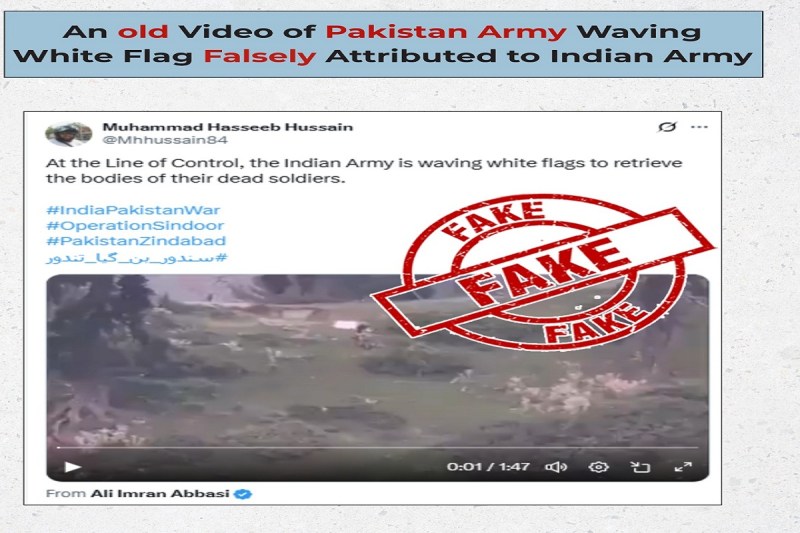

सोशल मीडिया का चेहरा आज दो अलग-अलग दिशाओं में बंटा हुआ है। एक ओर यह संवाद और जागरूकता का सशक्त माध्यम बना है, तो दूसरी ओर ऐसे लोगों का भी गढ़ बन गया है, जो अपने स्वार्थों के लिए इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। फर्जी सूचनाएं गढ़ उन्हें फैलाना उनके लिए सामान्य बात हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) ने इस काम को और आसान बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय समूह भी निहित हितों और साजिशों के तहत सोशल मीडिया के जरिए जनता का इस्तेमाल अपने 'टूल' की तरह करने लगे हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों की ताजा घटनाएं उदाहरण हैं। सोशल मीडिया पर फैले दुष्प्रचार ने पहले भी कई देशों को राजनीतिक अस्थिरता की ओर धकेला है।

बात यदि सच के प्रचार-प्रसार की हो, शायद ही किसी को सोशल मीडिया से कोई शिकायत हो, लेकिन फेक न्यूज फैलाकर अपना हित साधने वालों को तो सीधे रास्ते पर लाना ही होगा। इस लिहाज से संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति की कड़े कानून बनाने, खासकर एआइ जनित सामग्री पर लेबल लगाने की सिफारिश उचित कदम है। पत्रिका समूह लंबे समय से एआइ जनित सामग्री पर लेबल के लिए कानूनी प्रावधान का अभियान चला रहा है। इस सिफारिश के बाद संसद के अगले सत्र में संबंधित विधेयक पेश किया जा सकता है जिसमें, फेक न्यूज फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और गिरफ्तार करने जैसे प्रावधान किए जा सकते हैं। मीडिया घरानों को फेक न्यूज की जिम्मेदारी तय करने के लिए आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की भी सिफारिश की गई है। संसदीय समिति की ये सिफारिशें एक नजर में जरूरी प्रतीत हो रही हैं। लेकिन, यह नहीं भूलना चाहिए कि फेक न्यूज रोकने की पहली जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की ही है। वे इतनी सक्षम भी हैं कि चाहें तो आसानी से उपाय कर सकते हैं। लेकिन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये कंपनियां बचने का रास्ता निकाल ले रही हैं। व्यावसायिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से निकाले जा रहे रास्ते किसी न किसी रूप उनके राजनीतिक संरक्षकों को भी रास आते हैं। नए प्रावधान में इसका भी ध्यान रखना होगा कि सोशल मीडिया कंपनियों की चतुराई का नादान उपयोगकर्ता शिकार न हो जाएं।

दूसरी बात यह कि संसदीय समिति की सिफारिशों में परंपरागत प्रिंट मीडिया और नए डिजिटल मीडिया को एक की तराजू पर रखने की कोशिश दिखती है। जबकि, प्रिंट मीडिया आज भी जिम्मेदारी के साथ 'लोकतंत्र के पहरुआ' की भूमिका निभा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि सोशल मीडिया की गैर-जिम्मेदारी का खामियाजा प्रिंट मीडिया को भोगना पड़े और उसे भी ऐसी शर्तों के साथ बांध दिया जाए कि पत्रकारिता का ही दम घुटने लगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि विधेयक में इसका ध्यान रखा जाएगा और इससे संबंधित आशंकाओं पर खुली चर्चा के बाद कोई कानून बनेगा।

Published on:

11 Sept 2025 08:51 pm

बड़ी खबरें

View Allओपिनियन

ट्रेंडिंग